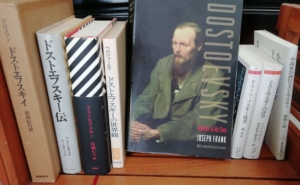

ドストエフスキー論のおすすめ本はこれ【伝記から解説本まで7冊】

ドストエフスキーほど絶大な影響力をもつ文学者はまれですよね。

ですから他の文学者や思想家が彼に関して論じた書籍もまた星の数ほど出版されています。

伝記、評論、アカデミックな研究書、などなど。

ドストエフスキーの世界をより深く味わいたいのなら、こうした関連書から攻めるのも一つの手。

ということで、僕が読んだことのある本から特におすすめのものを紹介します。

グロスマン『ドストエフスキイ』

まずは伝記から。レオニード・グロスマンの『ドストエフスキイ』です。

ドストエフスキーの伝記は山ほど出版されてきましたが、種本は数冊なんですね。他の伝記はその種本を参考にして書かれているわけです。

そしてその数少ない種本の一つが、このグロスマンによる伝記です。非常に評価の高い本。埴谷雄高とかもこれを元にして書いています。

ただし作品解釈は独特の偏りがあります。ドストエフスキーを社会派小説的なものとして読んでいくんですね。そこは意識しておいたほうがいいかも。とはいえ、日本人の実存主義的な読みの偏りを緩和してくれる効果は期待できます。

関連:ドストエフスキーの伝記ならグロスマンの『ドストエフスキイ』【書評】

アンリ・トロワイヤ『ドストエフスキー伝』

これも伝記。読み物としての面白さではトロワイヤによるこの伝記が随一だと思います。資料というより文学作品みたいな感じ。

ドストエフスキーの人生そのものが波乱万丈どころの騒ぎではないので、グロスマンみたいな客観的な記述で書いても面白い読み物になるのですが、トロワイヤはただ事実を語るだけでなく、脚色をほどこし、見てきたかのようにドストエフスキーの人生を綴っていきます。

その点、ちょっと司馬遼太郎っぽいところすらあるかも。

たとえば次の文章。ドストエフスキーのデビュー作『貧しき人びと』を読んで感激したネクラーソフとグリゴローヴィチの描写から。

十ページ、二十ページ、三十ページ、一気に読んでいく。肺病を患った学生の葬式の場面になると、ネクラーソフは感激のあまり大声で絶叫する。最後の別れの手紙までくると、もうグリゴローヴィチは抑えきれずにすすり泣いてしまう。彼はしゃくりあげながら、ネクラーソフの方をこっそり盗み見る。詩人の目にも涙が浮かんでいた。どうみても大胆不敵にみえるこの野心家も、まだそのころは若かったので、すぐに感情的になったり、つい涙をこぼすようなこともあった。

グリゴローヴィチは激情に声を震わせて、

「さぁ、すぐにもドストエフスキーのところにいって、その成功を伝えてやりましょう」(アンリ・トロワイヤ『ドストエフスキー伝』村上香住子)

トロワイヤはロシアの偉人の伝記をいくつも書いている作家です。たとえばエカチェリーナ2世とかピョートル大帝とか雷帝イヴァンとか、文学者ではチェーホフとか。

いつかこれらの伝記も読んでみたいと思っている次第です。

ベルジャーエフ『ドストエフスキーの世界観』

ロシアの思想家ベルジャーエフによる名著。ドストエフスキー自身の思想内容を問題にします。

ドストエフスキーの哲学のコアにあるテーマは何か?

ベルジャーエフはそれを自由の問題であると断言し、そこから作品を読み解きます。作品解釈としてこれが絶対の正解なのかどうかはわかりません。が、本書そのものが強力な思想書と化しています。

個人的には、本書以上に説得力のあるドストエフスキー論は読んだことがないなという印象。

バフチン『ドストエフスキーの詩学』

ドストエフスキー研究書でもっとも有名な本。

ベルジャーエフが作家の思想内容を取り上げたのに対して、こっちは作品の形式に注目します。

従来の小説がモノローグ(作者の独白)だったのに対し、ドストエフスキーはポリフォニー(対話)に満ちた作品形式を創造し、まったくあたらしい次元に小説を導き入れたのだ。これがバフチンの主張です。

哲学や文芸批評にまで圧倒的な影響を与えた名著。というかバフチン的な方法が影響力を持ちすぎたせいで、「作品の形式を扱うのが正義、思想内容とかを扱うのは邪道」みたいな本末転倒じみた風潮が世界を支配したほどです。

関連:『ドストエフスキーの詩学』天才小説家の技術とは【書評】

森有正『ドストエーフスキー覚書』

明治時代からずっと日本人は異様なドストエフスキー好きで(大正時代はトルストイのほうが人気あったらしい)、彼にまつわる書籍も山のように出版されてきました。

とくに名高いのは小林秀雄の『ドストエフスキーの生活』(新潮文庫)、江川卓の『謎解き罪と罰』(新潮選書)、最近なら山城むつみの『ドストエフスキー』(講談社文芸文庫)あたりでしょうか。

ただ個人的にはどれもピンとこないんですよね。なんか的を射抜き損ねてる感があるような気がして。この人たち非本質的な話ばっかりしているなという感じ。とりあえずドストエフスキー的な波動がないことだけは確か。

そんななかにあって巨大な例外が森有正の『ドストエーフスキー覚書』(ちくま学芸文庫)。森有正は思想エッセイで有名な哲学者です。

ロシアのベルジャーエフ、日本の森有正。と、僕は勝手に呼んでいるんですが、強力なドストエフスキー論です。これ自体が一冊の感動的な本になっています。

レヴィナスだったかが「哲学者にはシェイクスピア作品を解釈する以上の仕事はできないんじゃないか」みたいなことをどこかで書いていましたが、ドストエフスキー作品にこそそれが言えると、こういう本を読むと思えてきます。

本書は「邂逅」をテーマにドストエフスキーの主要作品を読み解いていきます。とくに第4章「コーリャ・クラソートキン」の力強さは異常。

邂逅!それのみが真実を開示する。人間の新生も、死よりの復活も、偉大なる邂逅として以外には絶対に把握されない。ドストエーフスキーの全作品に充ち満つる人間の苦悩は、人類を救う偉大なる現実の邂逅へ、終末的に、指向されているのである。かれは絶望している。しかも絶望していない。

(森有正『ドストエーフスキー覚書』)

埴谷雄高『ドストエフスキイ全論集』

もう一冊、日本人の手によるドストエフスキー論を挙げておきます。埴谷雄高の『ドストエフスキイ全論集』です。1350ページくらいある異常な本。

埴谷雄高といえば日本の近現代文学を代表する小説家のひとりで、ドストエフスキーの『悪霊』から影響を受けた『死霊』がとくに有名ですね。

しかし僕が『死霊』を読んで思ったのは「ぜんぜんドストエフスキー的じゃないな」ということでした。登場人物が哲学的な対話をしているというだけで、リアリティもないし、宗教的な迫力にも欠ける。ぜんぜんタイプが違うのです。なのに埴谷はドストエフスキー的だみたいな風潮があって、そのせいで埴谷に対する印象までもが悪くなってしまったのでした。

でも本書に収録されているとある随筆をめくってみたら、埴谷はそれを自分で自覚してるんですね。自分の小説はいわば「血の通わないドストエフスキー」だみたいなことを言ってるんです。その文章で埴谷に対する信用が上がったのでした。

哲学的ともいえる文章が続々と登場し、すらすら読める本ではないです。しかしカント研究者の坂部恵を瞠目させたほどの思考の密度と深さをもちます(埴谷はドストエフスキーとカントから影響を受けている)。

後半の約550ページは対談になっていて、大江健三郎や武田泰淳、三島由紀夫、吉本隆明、丸山真男といった面々とドストエフスキーについて語り明かしています。むしろこっちが本編。

しかしドストエフスキーにこれほど大きな影響を受けながら、これほど宗教に無関心でいられるというのは逆にすごいですね。単にスピリチュアルなものに興味がないのか、それとも左翼知識人としての強固なドグマが盲点を生んでいるのか、そのへんは謎ですが。

上述したように日本人が書いたドストエフスキー論は非本質的なものが多いのですが、他に挙げるなら加賀乙彦『小説家が読むドストエフスキー』(集英社新書)も例外的な良書です。

関連:『小説家が読むドストエフスキー』小説とキリスト教のプロが語る

キルケゴール『死に至る病』

ハイデガー研究者の木田元が指摘したように、キルケゴールの著作はドストエフスキーの解説書としても効果を発揮します。

キルケゴールとドストエフスキーはたぶんお互いの存在も知らなかったとは思いますが、キリスト教的な哲学者と作家がそれぞれ渾身の力で作品を描き下ろした結果、その内容に驚くべき共鳴が発生しているのです。

だからキルケゴールの作品を読むとドストエフスキーへの理解が深まるし、ドストエフスキーの作品を読むとキルケゴールへの理解が深まります。

一番のおすすめは『死に至る病』。訳注と解説が豊富なちくま学芸文庫版で読むのがよいでしょう。

絶望は精神における病、自己における病であり、したがってそれには三つの場合がありうる。絶望して、自己をもっていることを自覚していない場合(非本来的な絶望)。絶望して、自己自身であろうと欲しない場合。絶望して、自己自身であろうと欲する場合

(キルケゴール『死に至る病』桝田啓三郎訳)

絶望がまったく根こそぎにされた場合の自己の状態を表す定式は、こうである。自己自身に関係し、自己自身であろうと欲することにおいて、自己は、自己を措定した力のうちに、透明に、根拠をおいている。

(同書より)

たとえば無限と切り離された場所において自己であろうと欲する絶望は、ドストエフスキー作品に登場する暗い主人公たち(スタヴローギンやイワン)を描くものとして読めます。

以上、ドストエフスキー論のおすすめ本でした。新しい名著に出会ったら随時アプデしていこうと思います。

なおドストエフスキー本人の著作については以下の記事を参照のこと。